Les débuts de la cartographie céleste

Si la plus ancienne carte céleste conservée est la carte chinoise de Dunhuang (649-684), c’est néanmoins à la science grecque qu’il faut remonter pour retracer l’histoire occidentale des représentations globulaires du ciel.

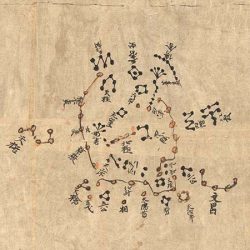

- La carte de Dunhuang (649-684) est un atlas céleste complet découvert dans un monastère bouddhique sur la Route de la Soie chinoise. Il est constitué d’un rouleau de papier fin de 394 centimètres sur 25.

- L’Atlas Farnèse est un marbre du IIe siècle après J.-C., sans doute une copie romaine d’un original grec du IIIe siècle avant notre ère, ce qui en ferait l’un des plus vieux globes célestes connus. Y figurent 41 constellations de la science classique du temps d’Eudoxe de Cnide (ca 408-355 av. J.-C.) et d’Hipparque de Nicée (ca 190-120 av. J.-C.). Elles sont représentées en images renversées dans le style classique.

- Un portrait imaginaire de Ptolémée tel qu’il pouvait apparaître dans les premiers livres imprimés. Le savant y est représenté avec un quadrant, accompagné d’une personnification de l’astronomie. Sa couronne dénote une confusion fréquente au Moyen-Âge, à savoir qu’il était l’un des rois ptolémaïques d’Egypte (Gregor Reisch Margarita Philosophica. Strasbourg, 1504).

Le concept de globe pour modéliser la géométrie du cosmos est essentiel à l’astronomie grecque. Dès le IVe siècle avant notre ère, l’Antiquité grecque, connaît cette représentation sphérique du ciel. Pour la plupart, ces globes représentent les constellations sous une forme allégorique avec leurs étoiles principales et quelques cercles tels que les méridiens, l’équateur et l’écliptique.

Dans sa Syntaxe mathématique, mieux connue sous le nom d’Almageste, Ptolémée (IIe siècle après J.-C.) étudie géométriquement les diverses composantes du système Terre-Ciel. Il aborde également la construction des globes célestes, en donnant une liste de 48 constellations, les coordonnées écliptiques de 1022 étoiles ainsi que leur grandeur (qu’il nomme « éclat »). On conservera ce découpage du ciel, avec quelques améliorations, pendant de nombreux siècles y compris jusqu’au XVIe siècle.

La science arabe, entre 900 et 1300, va préserver les fondements de l’astronomie grecque. La connaissance de la projection stéréographique, utilisée dans l’astrolabe, est ainsi transmise vers l’an mil au monde latin occidental au travers de l’Espagne musulmane. On connaît actuellement une douzaine de globes célestes arabes en laiton hérités de la période médiévale.

- Astrolabe d’al-Shali, année 459 de l’Hégire (Tolède, 1067).

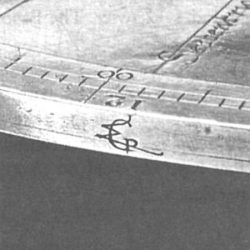

- Les historiens ont récemment découvert trois astrolabes dont la fabrication est attribuée à Gérard Mercator. L’un est conservé à Florence, les deux autres à Augsbourg et Brno. Ici l’astrolabe d’Augsbourg, daté des années 1570.

- Le monogramme de Mercator sur l’astrolabe de Florence. Illustration tirée de l’article de Gérard L’E. Turner (2005).

La représentation de la voûte céleste sur un globe devient, dans le monde chrétien, un moyen privilégié de déterminer le temps, utile notamment pour la planification des fêtes religieuses, dont Pâques. Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans les monastères les premiers globes célestes d’Europe occidentale. Ils sont cependant extrêmement rares, car réalisés en exemplaires uniques gravés sur bois.

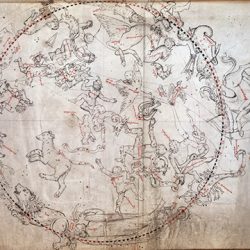

L’une des premières cartes céleste du monde occidental est le Manuscrit de Vienne, oeuvre anonyme réalisée vers 1440 et actuellement conservée à la Österreichische Nationalbibliothek. Cette carte représente une étape importante dans le développement de la cartographie mathématique en Europe. Pour la première fois, les figures humaines des constellations y sont dessinées depuis l’arrière.

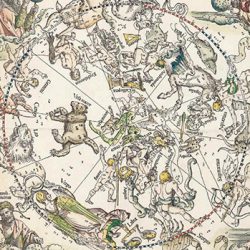

Les représentations célestes émergent véritablement à la Renaissance. Les scientifiques entament alors un processus de démystification des cieux, rompant avec les mythologies médiévales et instituant une nouvelle tradition reposant sur les mathématiques. Albrecht Dürer (1471-1528), Conrad Heinfogel († 1517) et Johann Stabius (ca 1460-1522), réalisent les premières cartes célestes imprimées, sans doute inspirés du Manuscrit de Vienne.

- Planisphère boréal du Manuscrit de Vienne (MS 5415 fol. 168 r.)

- Albrecht Dürer était l’auteur d’une géométrie à l’usage des peintres et entretenait des relations avec les géographes allemands ; il a collaboré à une édition de Ptolémée et on lui attribue deux planisphères célestes ainsi qu’une mappemonde. Son travail illustre la parenté profonde qui existe entre la cosmographie et le développement de la perspective (Imagines coeli Meridionalis, Albrecht Dürer, 1515).

- Surtout célèbre pour son anamorphose, Les Ambassadeurs, peint par Hans Holbein le Jeune en 1533, offre plusieurs objets typiques de l’humanisme de la Renaissance, dont un globe céleste qui pourrait être celui de Johann Schöner.

Ces cartes seront suivies en 1515 par le premier globe céleste imprimé. A Nuremberg, Johann Schöner réalise un globe de 27 centimètres de diamètre à partir de fuseaux gravés sur bois. Ce globe, qui forme une paire avec son pendant terrestre, semble avoir servi de modèle pour le tableau des Ambassadeurs de Holbein le Jeune (1533).

En 1537, le mathématicien, astronome, médecin et géographe Gemma Frisius, réalise également un globe à Louvain, cette fois-ci à partir de plaques de cuivre, ce qui représente une avancée significative dans la fabrication de ces artefacts. Sur sa sphère, Frisius se désigne lui-même en tant que « medicus ac mathematicus », une attribution qui explique son travail intégrant médecine et astrologie, deux domaines alors liés à travers la vision macrocosmique et microcosmique des éléments et des « humeurs ».

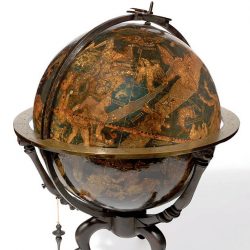

- Un des deux exemplaires connus du globe céleste de Johann Schöner (ca 1534).

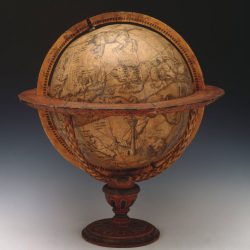

- Il ne subsiste qu’un seul exemplaire du globe céleste de Gemma Frisius. Il est actuellement conservé au Musée national maritime de Greenwich.

Tout en se basant sur les travaux de Dürer, Frisius améliore la représentation du ciel en ajoutant de nombreux détails : par exemple, l’extrémité d’Eridan est probablement représentée d’après le mathématicien allemand Pierre Apian (1495-1552). La précession des équinoxes est également identique à celle de Dürer (19°40’). L’indication de la magnitude des étoiles est meilleure et quelques noms d’étoiles ont été ajoutés. Le globe comporte également des mentions de correspondances astrologiques entre étoiles et planètes, associant par exemple, Vénus et Mercure à Spica, ou Saturne et Mars au Bélier.

En 1551, Mercator suit l’exemple de son maître Frisius et complète son propre globe terrestre par un globe céleste de 41 centimètres de diamètre. La paire mercatorienne fera date, le consacrant comme le véritable père de la fabrication moderne des globes.

Pour en savoir plus

- Bonnet-Bidaud, J.M., Praderie, F. & Whitfield, S. (2009) « The Dunhuang chinese sky : a comprehensive study of the oldest known star atlas », Journal of Astronomical History and Heritage, Vol. 12, N° 1, pp. 39-59.

- Dekker, E. (2013) Illustrating the phaenomena : celestial cartography in Antiquity and the Middle Ages, Oxford : Oxford University Press.

- Whitfield, P. (1995) The Mapping of the Heavens, London : The British Library.