Sphères : couches et coques

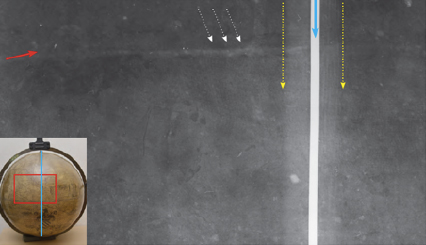

Chaque sphère comprend deux hémisphères constitués de multiples couches fines alternant différents matériaux. Il est difficile de déterminer la séquence et la composition exacte des couches internes qui n’ont pas pu être analysées ; mais d’après les observations sous loupe binoculaire, les radiographies et les images CT, elles se composent de fibres cellulosiques sous forme de carton-pâte ou de papier mâché, de morceaux de toile et de fibres de bois (ou de sciure).

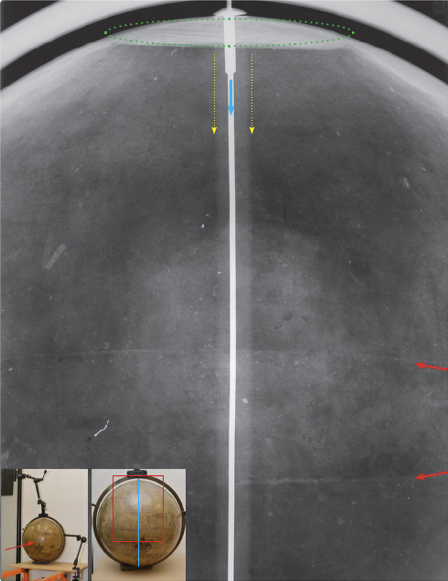

L’épaisseur totale des parois de la sphère est difficile à déterminer, mais elle est évaluée à plus d’1 cm au minimum (mesurée dans un trou ne traversant pas complétement la coque). Les deux coques en carton-pâte ont probablement été formées sur des demi-boules de bois recouvertes de savon afin que les coques puissent être détachées facilement après séchage, une technique décrite par Denis Diderot et Jean d’Alembert dans leur Encyclopédie (1751-1772). Les coques ont ensuite été collées pour former une boule. Le joint d’assemblage est visible à la fois dans les images de scan et dans les radiographies sous la forme d’une ligne blanche plus dense.

Radiographie du globe terrestre (en bas à gauche : installation de la sphère et position de celle-ci lors de la radiographie, vue depuis la machine positionnée à 1 mètre de la sphère, le film se trouvant juste derrière la sphère, collé au mur. La ligne bleue indique la position de l’axe métallique et le rectangle rouge la zone du film). Visible sur le film : la calotte de bois nord (pointillés verts) vue presque de profil. L’axe métallique (flèche bleue) et l’axe en bois (entre les flèches pointillées jaunes). La jonction entre les deux hémisphères est marquée par les flèches rouges. © SIK|ISEA

Radiographie du globe terrestre (détail de l’illustration de gauche) : les flèches pointillées blanches indiquent la zone où l’on reconnaît un morceau de tissu à armure toile (il est difficile de distinguer cette toile sur l’image). Il semble que des morceaux de tissu aient été employés à la manière du papier mâché pour confectionner les coques de la sphère. © SIK|ISEA

Radiographie du globe terrestre. Coupe à travers la coque, légèrement vers l’extérieur. La sphère est composée de nombreuses couches difficiles à différencier, se délaminant parfois légèrement. Les couches externes (couches de préparation craie-colle) sont plus denses que les couches internes probablement en carton-pâte. © SIK|ISEA

Les multiples couches constituant la structure de la sphère ont été recouvertes de couches de préparation à la craie et à la colle protéique, permettant la création d’une surface lisse et homogène pour le collage des fuseaux à l’aide de colle d’amidon. Ces fuseaux ou segments au nombre de douze, s’arrêtent à 70°. Les pôles sont donc fermés par deux calottes de papier.

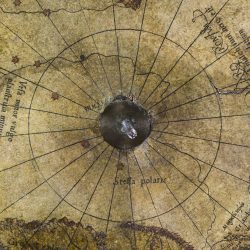

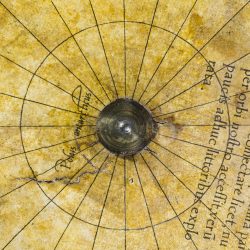

- Pôle Nord du globe terrestre

- Pôle Sud du globe terrestre

- Pôle Nord du globe céleste

- Pôle Sud du globe céleste

Les épreuves imprimées ont été colorées à l’aide de peintures à base de différents liants puis la surface de papier a été protégée à l’aide de vernis à base de résines naturelles.

Pour en savoir plus

- Rayons X de la structure : à l’Institut suisse pour l’étude de l’art, Danièle Gros complète les analyses de structure par la technique des rayons X. Cette méthode met en lumière quelques détails supplémentaires.

- Les globes de Mercator de l’Université de Lausanne. Observations matérielles. Constat d’état. Rapport de conservation-restauration, Atelier et laboratoire de l’Institut suisse pour l’étude de l’art SIK|ISEA, N° réf. 141110 0002 : 01/02, octobre 2015, Margaux Genton, Zürich.