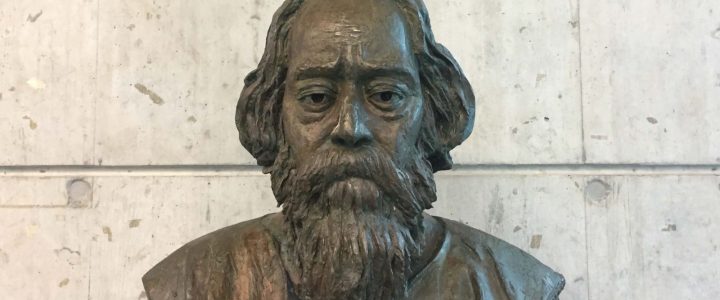

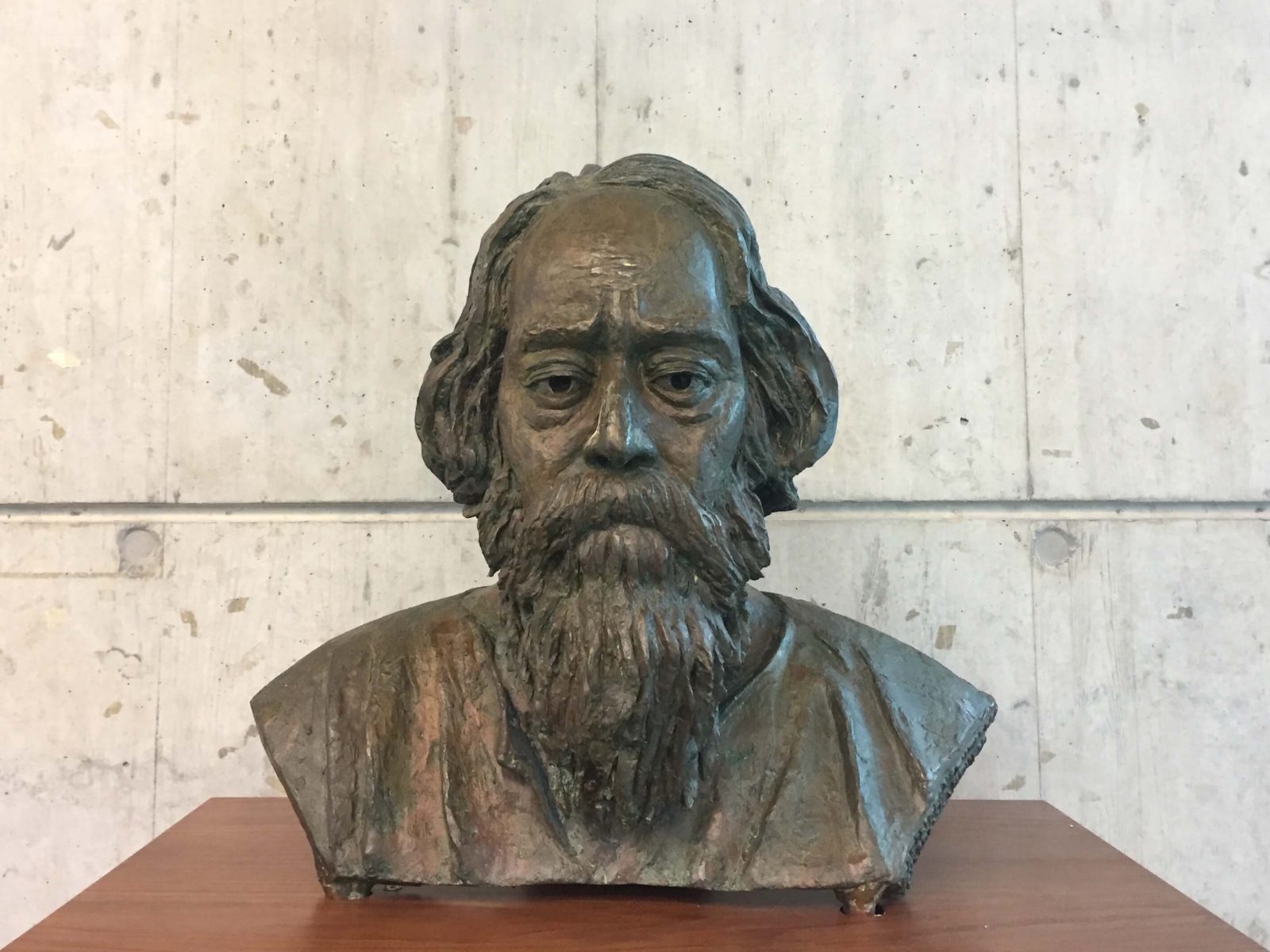

Buste de Rabindranath Tagore

Parmi les moulages égyptiens et antiques, nous remarquons au 4e étage de l’Anthropole un buste qui se détache de ce corpus. Quotidiennement, étudiants, professeurs et autres membres de l’UNIL se croisent près de l’œuvre qui reposent au sommet des escaliers près de la Section de langues et civilisations slaves et de l’Asie du Sud. Si nous la remarquons aujourd’hui, c’est principalement grâce à son socle monumental et massif en bois recouvert d’une plaque racontant l’origine de la pièce.

La figure représentée n’est autre que Rabindranath Tagore (1861-1941), compositeur, écrivain, dramaturge et poète. Il reçoit en 1913 le Prix Nobel de la littérature, il est alors le premier non-européen à en être honoré. Plus qu’un buste commémoratif, cette œuvre incarne en fait l’emblème de l’accord passé entre l’Inde et l’Université de Lausanne en octobre 2011. En effet, elle a été offerte par l’Inde à l’Université lors de la soirée d’inauguration de la chaire Tagore, chaire dédiée aux études indiennes modernes et contemporaines, financée par l’Indian Council of Cultural Relations, durant laquelle professeurs de la Section, doyens, recteur, ambassadeurs ainsi que les deux présidentes des pays concernés, Pratibha Devisingh Patil et Micheline Calmy- Rey, étaient présents.

Le temps d’un jour, Dorigny se transforme en un site hautement protégé (police, détecteurs de métaux), tout est mis en ordre pour garantir la sécurité des deux présidentes. Au terme des discours et de la signature du document officiel, c’est ensemble que les deux femmes dévoilent la sculpture en ôtant délicatement le drap rouge qui la recouvre. Au lendemain de l’événement, la majorité des photos dans les médias représentent les personnalités posant devant l’imposant buste.

Rabindranath Tagore est sculpté vêtu d’une simple tunique, son front est dégagé et ses cheveux ondulent jusqu’au niveau de la nuque. Ce mouvement est relayé par la moustache qui se mêle à la longue barbe, noyant dans sa masse les traits de la bouche. La figure fronce légèrement les sourcils, signe de réflexion peut-être, laissant apparaître quelques rides d’expression autour des yeux qui permettent d’encadrer et de renforcer le regard. On peut noter un intérêt de l’artiste, Janak Jhankar Narzary (né en 1948 et professeur à l’Université de Visva Bharati en Inde, fondée par Rabindranath Tagore) pour le travail de la matière.

A titre d’exemples, relevons les pupilles, très profondément creusées, et la peau à la hauteur des joues et du front qui porte encore la marque du modelage. Cette œuvre s’inscrit dans la tradition de la représentation de l’homme de savoir (philosophe, homme de Lettres ou scientifique) par le buste, mais l’appréhension du volume et des détails par l’artiste permet de démontrer la modernité et l’actualité de cette pratique.

Lorena Ehrbar, assistante-étudiante en archives